秋田県で出産祝い金と子育て支援の手当をもらう

条件の良い仕事を探したい方はこちら

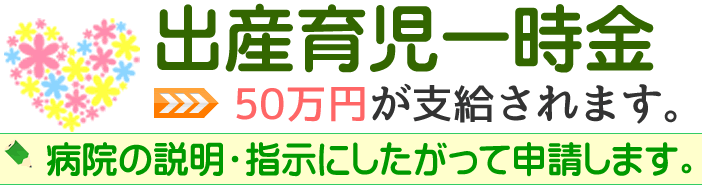

出産育児一時金とは?秋田県ではいくらもらえる?

健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで50万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。

出産育児一時金の直接支払制度って何?

出産時の費用が直接病院などの医療機関に支払われる制度になります。

この制度により出産時の費用を一時的に立て替えることがなくなります。

出産の費用が50万円に満たない時は、差額について支給申請することで、後から給付されますが、秋田県でも申請しなければ給付されないため注意しましょう。

出産育児一時金のほかに受給できる出産手当金って何?

出産手当金というのは秋田県で主に仕事をしている女性が妊娠している際に支払われる給付金になります。

出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。

また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。

秋田県で出産手当金の金額はいくら?

最初に、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。

給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額

1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。

1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額

ここでの産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数になります。

秋田県の出産情報

赤ちゃんを産んで育児をすることは大変ですが両親の離婚などの何らかの理由にて片親家庭になる人は経済的にも困難であるケースも少なくないです。秋田県でも、そういった方を対象に設定されているのが児童扶養手当です。もらえる額としては子ども1人につき、母親の稼ぎによって最高月当たり四万円ほどをもらうことができますが、年収が多くあると支給されない場合も考えられます。地元の市町村の役所にて申込みをできますが届出ないと受給することができませんので注意を払うことが必要になります。

妊娠してお産を終えるまでに体重が増してしまったという人は秋田県でも多いです。そうは言っても、妊娠中に付いた脂肪は流動性脂肪といい減らしやすく、特に、出産して6ヶ月から一年ほどというのは体重が落ちやすいときになりますので、この時期に妊娠する前の体重まで減量していくことが必要になります。お産を終えた後1ヶ月程度たち身体の様子が良いなら、食事のバランスをとりつつ軽いエクササイズをする様にダイエットを目指すのがよいと思います。急に食事をとらなくしたり、はげしいエクササイズはNGですし、そこまでしなくてもダイエットはできます。日ごろの生活習慣を整備していく様に取り組んでいくのが良いです。

秋田県のその他のお金の支援とサポート

条件の良い仕事を探したい方はこちら

↑まずは選択してください↑

秋田県の街情報

| おーくらクリニック | 秋田市中通6ー1ー24 | 018-832-3250 |

|---|---|---|

| しんどう内科クリニック | 仙北郡美郷町六郷字八百刈87ー3 | 0187-86-7800 |

| ながぬま内科 | 秋田市土崎港中央六丁目2ー24 | 018-857-2111 |

| くしま産婦人科医院 | 大仙市幸町1ー53 | 0187-88-8455 |

| 滑川医院 | 大仙市長野字九日町15ー1 | 0187-56-3121 |

| 医療法人社団博愛会 鷹巣病院 | 北秋田市綴子字釜堤脇12番地 | 0186-62-1210 |

条件の良い仕事を探したい方はこちら

秋田県の生活支援

母子家庭というワードは秋田県ではかなり知られていますが、父子家庭は、それほど使われていません。実際、前は児童扶養手当はシングルマザーの子供だけに支払われて、父子家庭には支給されませんでしたが、平成22年からは、父子家庭も払われるように修正されました。子供が小さい時は親権は母親となる事が通常なため父子家庭というのは多数派でなかったり、父親は暮らしていくのに足りる仕事を持っていることが大部分だったので、以前は支給されませんでしたが、母子家庭に限らず、父子家庭も手助けが必要と認識されたのです。

シングルマザーの手助けをする制度となると児童扶養手当になりますが、そのほかにも、使える助成金はそろっています。例として、ひとり親ための医療費を助成する制度では、医療費の一部の金額を負担してもらえ、秋田県などの役所の窓口で申し出ることでつかえるようになります。そして、母子家庭だけのものとは違ってきますが、国民年金や健康保険などの支払いが厳しいときは申請することで納付額の全額とか半額を免除してもらうというようなこともできます。お金の負荷を軽くするためにも使いたいシステムです。